滋美康旅CMS系统,可以结合酒景商家日常运营,以环球旅游频道广告为背书,配合传媒矩阵,建立高效的操作团队,不断完善的流程和规范,从酒店客房、美食、车辆上架,到与传媒矩阵信息对接、对客咨询、像实物仓储一样可以进行产品分拣、打包、酒景商家交付、结算,整个过程顺畅快捷。运营链路无缝衔接,让游客远在千里之外就可以确认自己想吃的菜肴,选中想要的房间,更能选购心仪的特产,以不同角度密集输出产品信息,轻松拟定营销方案,多方合力,拉满承载。

Ø 借助北京环球旅游频道在专业化传统媒体领域始终精耕细作,保持3亿±稳定用户,开放会员互换;

Ø 升级高清后更倾向助力品牌筛选予以背书,起到传统媒体特有的风向标作用;

Ø 与新媒体有机组合搭建地方产业与大众的桥梁,成为地方产业有力助手,助力地方产业稳定输出。

滋美康旅—配合环球旅游频道工作方向,同时注重行业生态平衡发展

Ø 提供精细化的营销工具;

Ø 组织多元化新媒体力量,多维度撒网获客;

Ø 助力品牌展示扎实的基本功,不放过任何亮点与细节,主动获客;

Ø 结合地方产业,通过参观、研学等方式扩展文旅商家获客维度;

Ø 结合地方产业,通过平台技术服务增加可寄递产品无限回购收益;

Ø 助力品牌深入细分市场获取应有的份额,远在千里之外亦能由众多推手精细化拓展业务,

例如堂食:针对当下酒店餐饮痛点,环球旅游频道指导和滋美康旅着重为酒店堂食引流,系统可以精细介绍每一道菜品的选材,制作,特色、分量等要素,以及强化“主理人”IP,作为酒店品牌附属IP持续不断为酒店品牌引流

让客人远在千里之外就能安心选择我们的品牌出游同时也为地方产业拓展提供更多有利机会。

葡萄酒起源:一万年前的“意外之饮”

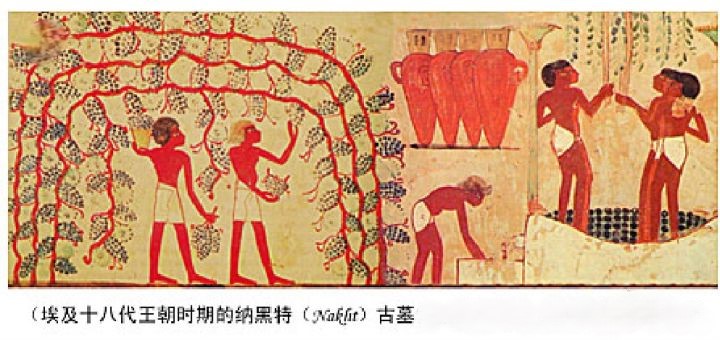

人们是如何从众多水果中挑中葡萄作为酿造原料的到目前史学界并无定论,但葡萄的种植历史可以追溯到距今7000年前的高加索、中亚细亚、叙利亚、伊拉克等地区。后来随着古代战争、移民传到其它地区。初至埃及,后到希腊。

根据考古发现,最早的葡萄酒痕迹出现在约公元前6000-8000年(也有说法追溯到1万年前新石器时代),地点是如今格鲁吉亚、伊朗(古波斯)、亚美尼亚等外高加索地区。

· 这些地方出土了大量葡萄种子、发酵陶罐残留物,证明人类最早可能通过自然发酵野生葡萄汁,偶然酿出了酒。

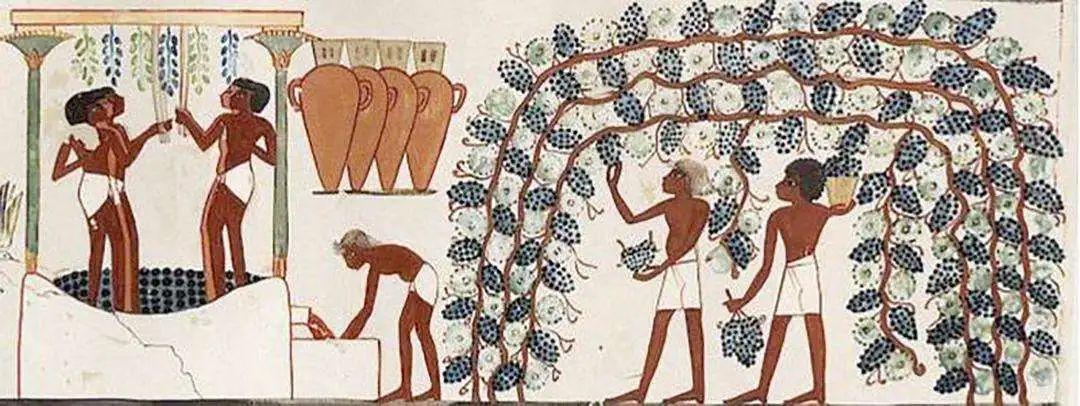

· 史学界公认的“葡萄酒文明起点”还包括古埃及(壁画记录酿酒场景)和两河流域(美索不达米亚),公元前3000年左右已能系统化酿酒啦!

埃及人爱极了这种酒精饮料,甚至专门设置了一位神作为葡萄树(Vines)和葡萄酒(Wines)之神,他就是大名鼎鼎的奥西里斯 (Osiris) 。

这种习俗在西方十分普遍,各地都有自己的酒神,酒丰富了人们的精神生活,因此古希腊的酒神,既是葡萄酒之神,也是狂欢之神和艺术之神。

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

王翰的《凉州词》是一首曾经打动过无数热血男儿的千古绝唱,不少人以此诗来作为自己人生方向的指导。

《新唐书·乐志》说:“天宝间乐调,皆以边地为名,若凉州、伊州、甘州之类。”这首诗西域色彩极浓。

“葡萄美酒夜光杯”,在唐代这个“无人不饮酒、无人无好酒”的朝代,琳琅满目的美酒,鼓乐齐鸣的筵席,开篇一句便点出了这是一个豪情畅饮的欢聚氛围,为全诗定下了兴奋昂扬的感情基调。

看来葡萄酒至少在我国唐朝时期也已经出现。

· 关于红酒的起源有一个有趣的传说,故事的主角是一个嗜爱葡萄的国王与一个失宠的妃子,国王将葡萄贮存起来却遗忘了,失宠的妃子欲寻短见,误将发酵的葡萄汁当毒药喝下,结果当然是死不了,还愈发美艳动人,最后当然是皆大欢喜的团圆结局,妃子再度受宠,葡萄酒也因此产生并广泛流传,受到人们的喜爱。

传播之路:从“老家”到欧洲的千年旅程

公元前2000年-前1000年:葡萄酒随着贸易和战争扩散到希腊、克里特岛,古希腊人甚至把葡萄酒和神明(如酒神狄俄尼索斯)绑定,文化意义拉满!

罗马帝国时期:

通过贸易,葡萄酒传遍了整个地中海沿岸,成为了当时民众日常生活与祭典时的重要饮品。罗马人从希腊人那里学会了葡萄栽培和葡萄酒酿造技术后,在意大利半岛全面推广葡萄酒,很快就传到了罗马,并经由罗马人之手传遍了全欧洲。在公元一世纪时葡萄树遍布整个罗纳河谷(Rhne Valley);二世纪时葡萄树遍布整个勃艮第(Burgundy)和波尔多(Bordeaux);三世纪时已括抵卢瓦尔河谷(Loire Valley);最后在四世纪时出现在香槟区(Champagne)和摩泽尔河谷(Moselle Valley),原本非常喜爱大麦啤酒(cervoise)和蜂蜜酒(hydromel)的高卢人很快地爱上葡萄酒并且成为杰出的葡萄果农。由于他们所产生的葡萄酒在罗马大受欢迎,罗马人超爱葡萄酒,通过征服欧洲把葡萄种植和酿酒技术带到意大利、法国(普罗旺斯)、西班牙、德国等地,还制定了早期的产区规则~。罗马皇帝杜密逊(Domitian)甚至下令拔除高卢一半的葡萄树以保证罗马本地的葡萄果农。

葡萄酒是罗马文化中不可分割的一部分,曾为罗马帝国的经济做出了巨大的贡献。随着罗马帝国势力的慢慢扩张,葡萄和葡萄酒又迅速传遍法国东部、西班牙、英国南部、德国莱茵河流域和多瑙河东边等地区。葡萄酒还是在欧陆上大大风行。其后罗马帝国的农业逐渐没落,葡萄园也跟着衰落。古罗马人喜欢葡萄酒,有历史学家将古罗马帝国的衰亡归咎于古罗马人饮酒过度而人种退化。

四世纪初罗马皇帝君士坦丁(Constantine)正式公开承认基督教,在弥撒典礼中需要用到葡萄酒,这又助长了葡萄树的栽种。

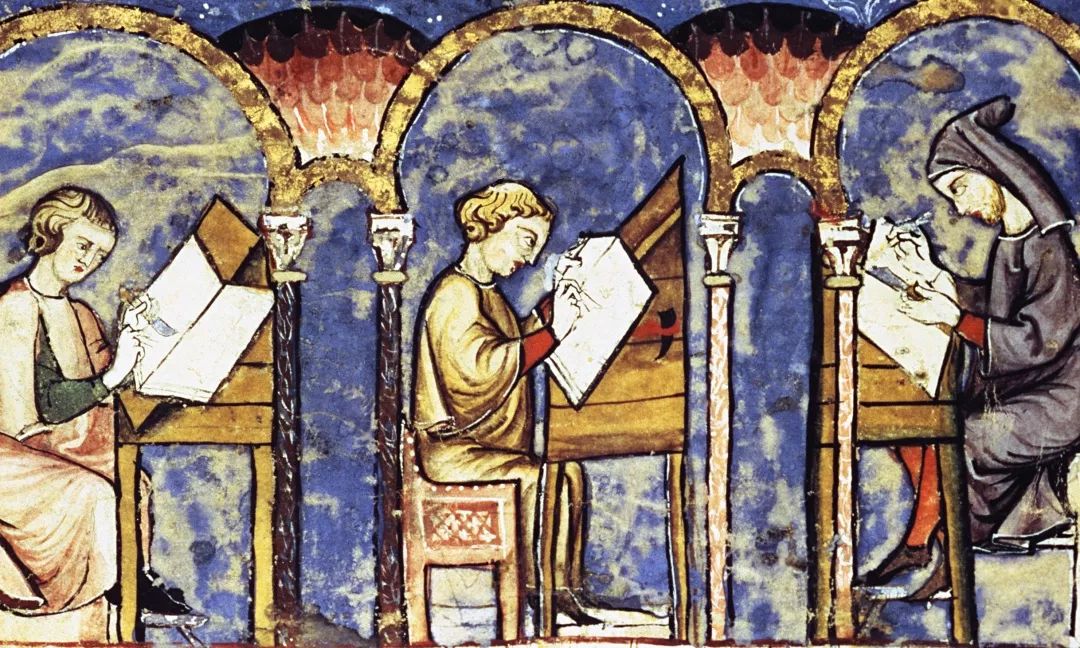

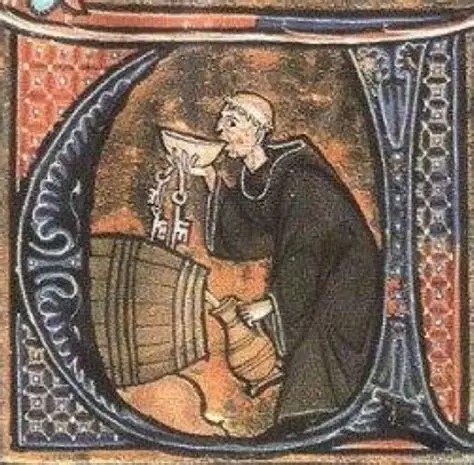

中世纪后:欧洲修道院成了“酿酒大师”,保存并优化了传统工艺,奠定了现代葡萄酒产业的基础!为葡萄酒史上浓墨重彩的一笔~

修道院一般是非常大的庄园,占有大量土地和附属于其上的农奴,兼营手工业和商业,且拥有武装力量。在将近1000年的时间里,修道院成了葡萄酒酿造技术和文化的集中地。

在中世纪的漫漫长夜里,修道士们用接近永恒的无限时间耕耘着他们拥有的葡萄园,。葡萄酒既能提供一定的营养成分,并且比一般食物和水果更容易保存。所以成为了那个特殊时代,上帝带给信众最好的馈赠。他们栽培的葡萄是酿造顶级葡萄酒的保证,那时创造的种植传统也一直影响到今天。我们今日耳熟能详的伟大葡萄园,正是得益于那个时代对风土的探索。

数个世纪以来,修士们栽培的葡萄是酿造顶级葡萄酒的保证,他们创造的种植传统深深影响了今天的葡萄园。

高卢地区(包括现今的法国、意大利北部、比利时、荷兰南部及德国的莱茵河以西)的葡萄园大部分于公元一世纪时由罗马兵团开辟,传承了精细的酿制过程, 如同马塞尔• 拉尔希维(Marcel Larchiver)在《葡萄酒,葡萄和酿酒人》一书中说到的:“在罗马人眼中,葡萄酒是商品、奢侈品,同时也是不可或缺的神圣甘露,葡萄园也因此得到了最为精心的照料。”

从四世纪开始,天主教将葡萄酒作为圣体仪式的神圣象征,并在五世纪罗马帝国崩溃后接管了这些葡萄园。在拥有了越来越多重要的葡萄园后,宗教在城邦中的地位也越来越显得重要。中世纪的法国拥有上千座修道院,其中包括250座西都派(Cistercians)修道院和400多座本笃派(Benedictines)修道院。葡萄酒不仅出现在宗教仪式上,还用来招待路过的朝圣者,甚至给病人治病。 1098年建立的西多教派于1100年在当时尚不知名的武戎(Vougeot)购入了一块土地,并在那里栽种葡萄开始酿酒,这就是后来的武戎特级园的由来。

修道士们将散落在土地上的白石头垒成垛,用来标明土地归属权、防止其他人偷采葡萄、维持葡萄园中的热量,而这些石墙便划出了最早葡萄园。当普通百姓为了丰富产物品种、增加收入而将葡萄和其他果树混杂种植时,修道士们 则出于保护土质、保证日照的考虑将这些共植果树砍除。 他们筛选优质的葡萄树,完善酿酒技艺,寻找最好的 种植地。在法国,上百种合格佳酿都直接起源于修道院。但由于修道士们云游四海,靠口口相传的办法交流和促进葡萄酒的酿造工艺,因此与之相关的文字资料相对缺乏。直到唐·丹尼斯(Dom Denise)的回忆录被发现,各种文字资料才得以现世。唐·丹尼斯是一名来自意大利的修道士,为了窥探葡萄酒的秘密来到了勃艮第的一家修道院。十几年前,他的这本回忆录在佛罗伦萨的一个图书馆里被人无意中发现。在宝尚(Bouchard)公司的支持下,这本著作得以出版(书名:Les vignes et les vins de Bourgogne , Mémoire de Dom Denise, moine cistercien),它向人们揭示了教会精湛的酿酒技艺;这些技术到今天都显得并未过时。

修道院的财产在漫长的中世纪享有极大的稳定性,却在近代遭到大革命的破坏。克吕尼(Cluny)修道院和西多修道院一样曾经被洗劫一空,教堂的所有财产都被作为国家财产拍卖。当然,在此之前,鉴于葡萄园的价格不断上涨,教堂已经开始出售部分土地:1631年罗曼尼园(Romanée)出让,1651年贝兹园(Clos de Bèze)出让……今天,修道院酒由当初国家财产购买人人的继承者们生产。与那些面对无尽永恒的时间的修道士不同,新的拥有者们必须要因为明天的生计而奔波。幸好,某个庄园的主人一再强调:“在这个充满魔力的地方,我们没有选择:酿出好酒是我们的责任。”

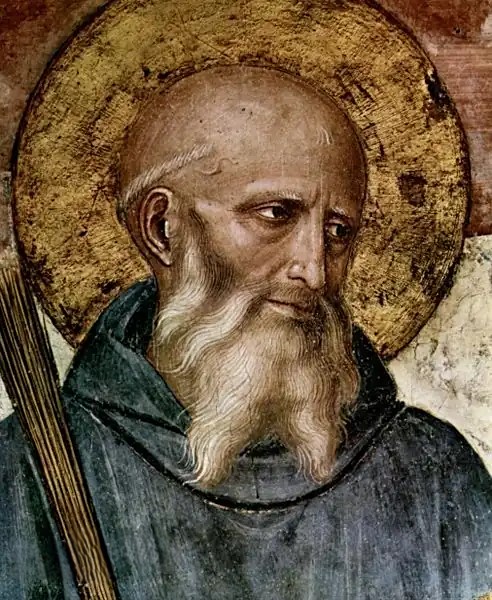

而这一切都与一个叫本尼迪克的意大利人脱不了干系。

努西亚的圣本笃(Saint Benedict of Nursia,480年-547年),又译圣本尼迪克特,意大利天主教教士、圣徒,本笃会的创建者。他被誉为西方修道院制度的创立者,于1220年被封为圣徒。是天主教会重要圣人之一。前教皇本笃十六世的圣号即来源于他。他经常与《元素论》作者圣安东尼奥一起供奉,侍候于圣保罗左右。左手持十字架,右手持《修院圣规》,神情悲悯,呈慈悲相。

本尼迪克生于意大利斯波莱托贵族家庭,痛感罗马人的生活荒淫无度,15岁出家隐修,初为苏比科地区的隐士,在该地区建立了12座修道院。529年在罗马城西南的蒙特卡西诺荒山上拆毁阿波罗·丘比特神庙建立一座著名的修道院,广收修士,制订了严格的规章制度作为修士的行动和思想准则,内容多达72条,修士一经发“三绝誓言”,就终身不能反悔,以此修道院为中心建立了教团,6世纪在意大利各地扩张势力。后逐渐流传到法兰克、英吉利和德意志,9世纪已经有很大的经济实力,10~11世纪成为势力庞大的一个教派,拥有大量地产和大批农奴。

有趣的是,这位由痛恨罗马人整日荒淫无度饮酒作乐的修道士而建立的隐修派,却成为了葡萄酒的最大推手。

本笃会视游手好闲为罪恶,要求修士们发三愿——绝财、绝色、绝意。本笃会修士每日必须按时进经堂诵经,咏唱“大日课”。诵经之余,修士们必须参加劳动,栽种作物、照料菜圃、操作磨坊,当然也包括酿酒和酒窖管理,以确保修道院自给自足。

本笃会的地产多半用来种植葡萄以供酿酒。所酿的酒除了供宗教活动用外,也对大众销售。由于本笃教会组织庞大,其中不少专业人员投入葡萄的种植和酿造方面的研究,成为高效率的农业组织与技术革新的楷模,为现代葡萄酒科学研究奠定了基础。在法国仅次于波尔多产区的勃艮第,有世界上最为复杂的葡萄园,以红白葡萄酒而闻名。这里的许多葡萄园或村庄由本笃会的教士建立,拥有33座特级葡萄园、超过500座一级葡萄园,这里的村庄级葡萄酒如玻玛、梅尔居里以及沃尔奈也世界闻名。此外,本笃教会还创造性地开发出了寒冷地区冰葡萄酒工艺,是德国葡萄酒在世界享有盛名的基本原因。

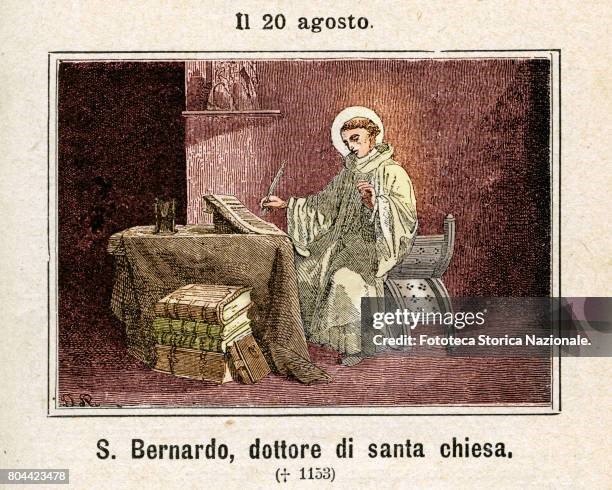

但是随着本笃会的壮大,其掌握的大量财富以及所聚拢的人脉让这个主张苦修的组织逐渐腐化,到了公元10世纪,本笃会日益松弛,腐败滋生,一个名叫伯纳杜方丹(Bernard de Fontaine)的信奉禁欲主义的修道士带领304个信徒从克吕尼(Cluny)修道院叛逃到勃艮第的葡萄产区的科尔多省,位于博恩(Beaune)北部,西托(Citeaux)境内一个新建的小寺院,建立起西多会。

根据传统,伯纳德在一个强调美德和责任的家庭中长大。他接受了与他作为贵族血统小男孩身份相称的教育。大约在 9 岁或 10 岁左右(即 1100 年左右),伯纳德开始在塞纳河畔沙蒂永的圣沃勒大炮学校上学。在那里,他在三部曲(语法、修辞学和辩证法)方面表现出色,在拉丁语、文学和教父研究方面具有显着的才能。尽管他在学术上很有前途,但他并没有攻读四学(四门艺术科目:算术、几何、音乐和天文学),而是专注于文学和神学学习,包括西塞罗、贺拉斯和教父的作品。

伯纳德起初承担了乡绅所期望的通常任务。《Vita》中的一个故事描述了伯纳德骑马去与他的兄弟们会合,他们与勃艮第公爵一起围攻格兰西城堡,可能是今天法国第戎附近的格兰西城堡。在这次军事交战进行到一半时,伯纳德经历了一场深刻的精神危机。他在一座教堂停下来祈祷,在那里,“通过深深的情感祈祷”,他做出了最终决定,将自己完全献身给上帝,放弃世俗的生活。《生活》对此进行了如下描述:“他决定最完美的方式是离开世界,于是他进行了询问,并寻找在基督的轭下可以更确定、更纯粹地为他的灵魂找到安息的地方。在寻找这样一个地方时,他遇到了新成立的西多会种植园(田纳西州西托修道院),这是一种新的修道院生活方式,收成丰收,但需要工人,因为几乎没有人去那里寻求皈依的恩典,因为那里的生活方式太简朴和贫穷。他抛开所有的恐惧和犹豫,将心思转向西托,以便融化并隐藏在上帝脸的藏身之处,免受人们的干扰和争论的舌头。对他来说,这将是逃离虚荣的骄傲,逃离他高贵的血统,逃离他自己敏锐的智力天赋,甚至可能逃离他日益增长的圣洁声誉。

此后,在正式进入修道院生活之前的几个月里,伯纳德在沙蒂永过着半修道院的生活, 形成一个由家人和朋友组成的小型虔诚社区。他花了相当多的努力才说服他们加入并留下来,有时还帮助他们已故的母亲出现在兄弟俩面前。之后,他们一直在一起,过着简单的生活,并从事精神锻炼。尽管他们仍然穿着世俗的服装,但却与世隔绝,引起了公众的关注。他们的集体虔诚类似于早期基督教会,其特点是共同的目标、庄严的祈祷和明显的脱离世俗价值观。

1112 年复活节前后(尽管较早的资料表明复活节是 1113 年复活节,但现代学术支持的日期),伯纳德和大约 30 名同伴,很可能来自他的夏蒂永虔诚社区,包括他的四个兄弟,进入了西多会修道院。在那里,他们受到了修道院院长斯蒂芬·哈丁(Stephen Harding,约 1059-1134 年)的热烈欢迎。这标志着伯纳德世俗生活的结束和他正式修道院圣召的开始。

西多会的修士们日常修行除了诵读宗教经典以外,为了更好的领悟《圣经》教义,他们通过每日不停歇的劳动来苦修。由于修道士勤劳能干并且掌握了比普通农民更多的先进知识,所以渐渐积累了不少的财富。因此西多会日渐发展壮大并在勃艮第地区获得了不少的土地,修道士得到的这些土地中或多或少都带有葡萄园。

于是,修道士们开始种植葡萄并酿造葡萄酒。西多会的修道士们用苦修的方式来对待每一株葡萄,他们会趴在葡萄园里仔细品尝土壤的味道,来分辨这片土壤的成分,由于修士把葡萄酒视为圣血,所以他们对于葡萄酒的质量严格把控,因此修道院出品的葡萄酒成了品质的保证。

西多会到12世纪已迅速发展为基督教势力最大的修道院,遍布欧洲各地的400多个修道院。

西多会的修士非常强调田间劳动,又实行禁欲主义,因此大量的修士把一生精力与智慧献给了葡萄和葡萄酒。他们通过不断试验改进栽培技术和酿造技术,在葡萄酒史上第一次发现了“土生定律”,即相同的土质可以培育出味道和款式一样的葡萄。许多修士通过口尝土壤就可以辨别土质的种类,这是非常了不得的境界!因此他们也培育出了欧洲最好的葡萄品种,葡萄栽培进入了新纪元。

在葡萄酒的酿造技术上,西多会的修士是欧洲传统酿酒灵性的源泉。大约13世纪,随着西多会的兴旺,遍及欧洲各地的西多会修道院的葡萄酒赢得了越来越高的声誉。毫无疑问,他们把葡萄酒的酿造与品鉴水平推到了前无古人的高度。或者说,世界上其他任何一个酒种,都没有在原料种植、酿造、品鉴方面下过这么大的工夫,甚至也没有达到过这样的水平,真的是前无古人。

说到葡萄酒不得不顺带说一下香槟的事儿。

香槟作为葡萄酒的分支,发现它的过程有些偶然,因为二次发酵瓶内过大的气压,往往使瓶身爆裂或瓶塞弹出,引发其他瓶子的爆炸,酒窖损失20-90%的藏酒是很正常的,因此气泡酒被冠予了“魔鬼酒”的名号。

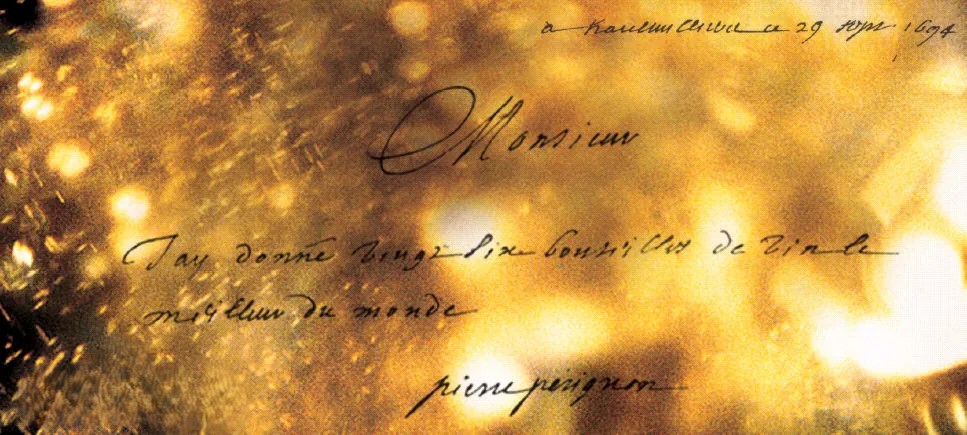

在欧维乐修道院担任食物总管的本笃会修士唐培里侬,本职工作就是提高葡萄酒的质量,除去酒中气泡,防止酒瓶在酒窖中爆炸。

然而意外总会发生,据说在一次酒瓶爆炸后,不甘心的修士品尝了饱含气泡的酒,却发现它那清冽爽口的滋味异常好喝。唐培里侬向其他僧侣们喊道:“兄弟们,快点来吧。我在喝星星!”

之后,唐培里侬对气泡酒的生产工艺进行改良,包括用铁丝将瓶塞固定于瓶口,以防瓶内气压将瓶塞弹出,使其生产过程更加安全。

经过多年研究,唐培里侬发现葡萄酒在进行第二次发酵时,如果处在密闭的空间,因发酵而产生的二氧化碳会溶于酒中,葡萄酒会冒出细致的气泡,饮用时口味更佳。在经过了大量的实验后,掌握了大量关于气泡酒的知识,并设定了极其严苛的葡萄酒种植及酿造标准。

他通过调配不同种类的葡萄来改善葡萄酒品质,还创造了工艺极其反复的隔绝空气换桶法,以解决葡萄酒产生气泡的问题。

此后他又在软木塞封瓶、酒窖设计等方面进行了一系列技术改良,终于发明了世界庆功酒——香槟酒。

更有传奇意味的是,当时有个男爵夫人生活放荡,屡屡红杏出墙,她到欧维乐修道院做忏悔,请求神父赦免她的罪行。虽然不情愿,唐培里侬还是给与了她主的恩典。男爵夫人感恩戴德,决定协助推广教堂的气泡酒。

她和自己的旧情人——法国大元帅克雷基联系,让他把教堂的酒带进凡尔赛宫。国王和贵族们很快被这清新脱俗,能产生怪异气泡的酒所吸引。从此,香槟的身价大涨,众多酒庄争相效仿酿造气泡酒。

香槟开始的名字叫气泡酒(Bubble Wine)。后来,为了给香槟正名,香槟原产地的酒农向农会申请专利:只有在香槟区所出产的气泡酒才可以称之为香槟酒,其他地方生产的都只能叫气泡酒。

一辈子与气泡作斗争的唐培里侬修士,阴差阳错之下,反而成为了法国香槟之父。最顶级的法国香槟以他命名——Dom Pérignon(香槟王)。

“新世界”的诞生:大航海时代的葡萄冒险

·16世纪:随着西班牙、葡萄牙航海家探索美洲,葡萄藤被带到墨西哥、智利、阿根廷等地,开启了“新世界葡萄酒产区”。

·17-18世纪:南非、澳大利亚、新西兰陆续引入葡萄种植,其中南非最早在17世纪后期建起葡萄园,而澳新最初用的还是南非品种呢~

·中国葡萄酒自古有之,源远流长,伴随着历史朝代的更迭走过了几千年的历史春秋。中国葡萄酒种植酿造行业蓬勃发展,如今已在葡萄酒产出大国中拥有一席之地。

总结小贴士

葡萄酒成熟体系与多样风味犹如葡萄酒发展历史一样韵味悠长,耐人寻味。

葡萄酒不仅是饮品,更是人类文明交流的“液体活化石”️!从高加索山的偶然发酵,到如今遍布全球的多样风味,每一杯都藏着千年故事~

葡萄酒起源:一万年前的“意外之饮”...史学界公认的“葡萄酒文明起点”葡萄美酒…

中国女性葡萄酒消费趋势 随着中国葡萄酒市场的发展,女性在葡萄酒消费中的重要性日…

初见美贺庄园Chateau Mihope美贺庄园(Chateau Mihope…